发布日期:2017年7月14日 12:32:09 点击率:次

禁毒教育要从“娃娃抓起”

宋宁华

宋宁华

又到6月26日“国际禁毒日”。人们在关注破获的涉毒大案之外,如何防患于未然,避免更多人落入“白魔”魔掌,也成为一个社会性问题。青少年由于意志薄弱、模仿能力强,加上防范意识不足,很容易误入吸毒的泥潭。所以,禁毒教育从“娃娃抓起”,已经不是危言耸听。

“毒品犯罪案件,已成为增长最快的案件类型之一。”这是本月最高人民法院发布的《人民法院禁毒工作白皮书》上显示的信息,最新的数字更让人触目惊心。2012年至2016年,全国法院一审新收毒品犯罪案件共计54.1万件,毒品犯罪案件在全部刑事案件中的比例,从7.73%增至10.54%,其增幅是全部刑事案件总体增幅的4.12倍。

上海的“毒情”同样不容乐观。据统计,截至2016年底,本市登记入库吸毒人员85045人,同比增加4.6%。但除了“坏消息”,也有让人欣慰的好消息。根据上海市禁毒办提供的数字,2016年,本市新发现吸毒人员6125人,同比减少918人,尤其是35岁(含)以下青少年32984人、占38.8%,同比下降0.5%,青少年毒品预防教育效果初步显现。

本市新发现吸毒人员和青少年吸毒人员占比的数字“双下降”是否偶然?市禁毒办有关负责人回应,近年来,禁毒宣传教育逐渐深入人心,还为青少年毒品教育制定了“三年规划”,青少年毒品预防教育“6•27”工程稳步推进。各级教育、禁毒、团委等部门面向不同的青少年群体,针对性地开展毒品预防教育工作。据统计,目前本市市民群众对禁毒知识的总体知晓率达到96.5%。诸多因素造成了青少年吸毒者比例等呈逐年下降趋势。

禁毒教育从娃娃抓起,要求家庭、学校到社会,一个都不能少。近日,上海宝山区法院少年庭组织法官先后在宝钢新世纪学校、宝山体育馆和宝山实验学校、和衷小学等地开展以“我为青春护航之珍爱生命、远离毒品”为主题的禁毒教育巡展活动。在学生中征募小小志愿者,和法官们一起走上街头,把学到的禁毒知识向市民群众宣传展示。“今后不但自己要远离毒品,还会积极做好义务宣传员、禁毒小卫士。”因为活动形式特别,许多参与的孩子纷纷表示印象深刻。

同时,禁毒教育的理念和方式也要紧跟时代脚步,根据青少年的心理变化不断推陈更新。在传统的禁毒教育中,往往采用“恐吓式”的教育方式,阴暗的画面、血淋淋的照片,让人望而生畏。但是,青少年往往处于自我意识日趋强烈的时期,多数人还会经历逆反期。在获取信息越来越容易的当下,过度的“恐吓式”教育有时候会适得其反,甚至激起了一部分青少年尝试的欲望,让他们选择铤而走险。

我采访过形形色色的涉毒者,他们初次涉毒几乎都发生在青少年时期。和人们想象中涉毒者往往出身社会底层不同,他们中许多人家庭条件不错,有的还是父母眼中的“乖乖女”,老师眼中的“好学生”,甚至有的还曾就读于名牌大学。说到第一次尝试毒品的经历,有的人表示是因为“好奇”;有的是交友不慎,朋友递来了“第一口”;还有的甚至是为了“豁胖”,觉得吸毒是一种时髦、有个性的表现。尽管涉毒原因不同,但结果几乎雷同,当初自信不会染上毒瘾的人,最终几乎都被毒瘾折磨得生不如死,甚至家破人亡。

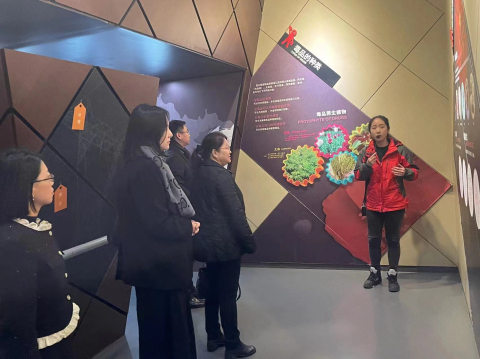

“现在的禁毒教育应通过新型传播手段,注重科普性、互动性,让受众乐于接受。”市禁毒馆有关负责人建议,禁毒教育应该抛弃“恐吓式”手段,采用科学而理性的教育方法,抢占宣传阵地。比如,近年来,上海禁毒馆为确保展馆一直有“看头”,自开馆以来经常“翻花头”,提高人们参观的兴趣。尤其是一些互动性的活动项目很受欢迎。比如,运用现代化的多媒体手段,你可以目睹“自己”吸毒前后的变化;以青少年吸毒的3大心理诱因为主线,将丰富的知识点融入互动内容之中,设计互动型卡通游戏等,许多孩子都玩得津津有味,也潜移默化地学习了禁毒知识。

根据一项调查显示,本市中小学生有八成以上接受过禁毒预防教育或相关知识,有六成学生表示更愿意接受互动式宣传教育。最近几天,学校将陆续放假,许多家长都在忙着为孩子报各种暑期班。在学业“补补补”之外,将禁毒宣传纳入生命教育的一部分,让孩子们从小懂得珍爱生命、远离毒品的“红线”,也是亟待补上的一课。

来源:2017年6月26日《新民晚报》

上一篇:健康人生 绿色无毒——“6.26”国际禁毒日活动掠影(2017.6.27) (2017/7/14)

下一篇:禁毒科普教育馆换新迎客(2017.6.23) (2017/7/14)

沪公网安备31010602001802号

沪公网安备31010602001802号